Человек начал покорять пятый океан, используя аппараты легче воздуха. Аэростаты нашли применение во многих армиях мира для ведения разведки и корректировки артогня. В годы Первой мировой войны дирижабли использовались для нанесения бомбовых ударов. Однако бурное развитие авиации оставило воздухоплавателей фактически не у дел. Правда, во время Второй мировой японцы попытались бомбить территорию США с помощью автоматических аэростатов, но быстро разочаровались в этом средстве. Однако сама идея стратегов Страны восходящего солнца, вероятно, произвела впечатление на американцев, и они воспользовались ею в годы «холодной войны».

Начиная с середины 1950-х гг., Соединенные Штаты стали активно использовать для стратегической разведки над территорией СССР автоматические дрейфующие аэростаты (АДА). Они представляли собой оболочки из тонкой синтетической пленки объемом от нескольких до сотен тысяч кубометров, наполненные, как правило, гелием, с прикрепленными контейнерами со спецаппаратурой. Первые «ласточки» были предназначены для изучения скорости и направления воздушных течений в небе СССР. Эти полеты показали, что, используя дармовую энергию ветра, можно легко проникнуть за «железный занавес» и пересечь всю огромную страну. Вскоре АДА стали запускать мелкими группами, а затем и массовыми группировками в основном с территорий североевропейских союзников США по НАТО.

Были разные варианты — с разведаппаратурой, агитационные, ударные (со сбросом бомб). Разведывательные запускались с баз в Германии, Норвегии, Турции и других стран, и летели, ведя фотосъемку до Дальнего Востока. На агитационные загружалось от 9 кг печатной продукции до 200. При оснащении специальным рефлектором могли отслеживаться радиолокатором на дальность до 40 км, что позволяет достаточно точно определять направление, высоту и скорость полета. Глубина доставки до 12 тыс. км.

Первый АДА летом 1954 г. уничтожил командир отдельной эскадрильи перехватчиков капитан Л.И. Савичев. Авиачасть была вооружена новыми истребителями МиГ-17П (с РЛС-прицелом). Под городом Черновцы (Украина) летчику удалось сбить аэростат на высоте 10 000 м всего 9-ю снарядами, и тот упал на советской территории. Через несколько дней Савичев вновь вылетел на перехват АДА, но на этот раз расправиться с ним не получилось, хотя летчик израсходовал весь боекомплект (150 снарядов). Аэростат начал набирать высоту и достать его стало невозможно.

В Бакинском округе ПВО в борьбе с АДА отличился летчик Селиванчик, награжденный за сбитие “шара” орденом Красной Звезды.Наиболее интенсивно запуск АДА начал осуществляться с 1956 г., а пик активности пришелся на январь-февраль, когда в воздушное пространство СССР проникло около трех тысяч шаров.

За 20 лет, с 1956 г. по 1977 г., системой ПВО было зафиксировано 4112 аэростатов-разведчиков, из них сбить удалось только 793.

Аппараты принадлежали США, Франции, Финляндии, ФРГ, Норвегии, Швеции, Турции. Владельцы части АДА не установлены. В этот период только США запускали ежегодно в среднем 600 аэростатов, из которых 300 принадлежали ВМС, 150 - ВВС, остальные - гражданским opгaнизaциям*. * Иллюстрацией борьбы с аэростатами приведем следующие данные, опубликованные в "Красной Звезде":

С 11 августа по 14 сентября 1975 г в воздушное пространство СССР вторглись 11 АДА. На перехват каждого из них поднималось от 1 до 16 перехватчиков МиГ-19, МиГ-21 , Су-15ТМ, Ту-128, Як-28П Уничтожено 8 аппаратов, у двух отбита подвеска, один ушел. Расход боеприпасов на уничтожение одного аэростата: 1,4 УР класса “воздух-воздух”, 26 HУPC, 112 артиллерийских снарядов.

Шло постоянное совершенствование самих АДА и тактики их применения: увеличивались высоты полета и радиопрозрачность, уменьшалась толщина пленки (до 5 мкм), повышалась живучесть за счет применения многооболочечных конструкций и подвесок с целыми «гирляндами» контейнеров, в практику вошли оснащение аэростатов автоматами постановки помех и запуск «шаров-пустышек», отвлекавших силы ПВО.

Для Советского Союза АДА стали представлять серьезную угрозу. Эти относительно дешевые аппараты могли как саранча в короткое время заполонить все небо и нести не только разведаппаратуру, но и оружие массового поражения. Бороться с ними оказалось очень непросто. Забравшиеся в стратосферу аэростаты стали недоступны для зенитной артиллерии и дозвуковых истребителей тех лет, а применение против них ракет «воздух-воздух» и «земля-воздух» походило на стрельбу из пушки по воробьям. Стало ясно, что необходимо адекватное средство борьбы с АДА.

Надо сказать, что высотная дозвуковая авиация являлась малоизученной областью для отечественных специалистов. В конце 1950-х гг. в КБ М.И. Гудкова проводились исследования в этом направлении. Параллельно в ОКБ А.С. Яковлева велись работы по созданию на базе всепогодного перехватчика Як-25 высотного самолета- разведчика Як-25РВ. Но приспособить его для борьбы с АДА оказалось невозможно, нужен был новый специализированный самолет с большими высотой полета и грузоподъемностью.

И разработку его поручили В.М. Мясищеву.

Автоматический дрейфующий аэростат – основной противник М-17

Решение сложной задачи

Стратосферные полеты давно привлекали В.М. Мясищева своей необычностью и новыми возможностями, поэтому еще до получения официального заказа он поручил небольшой группе специалистов ОКБ сформировать облик дозвукового высотного самолета. Вырисовывалась следующая схема: прямое крыло большого удлинения с высоконесущими профилями, фюзеляж с минимально возможным миделем, мощная силовая установка с возможно меньшими габаритами.

Отечественная авиационная наука готовых рецептов предложить не могла, и в ОКБ уже представляли себе основные трудно сти, с которыми столкнется проект. Необходимо было интегрально решить следующие проблемы:

обеспечить высокие значения крейсерского качества несущей системы самолета (до 20 единиц);

изыскать средства уменьшения массы конструкции при использовании крыла больших удлинения и площади;

обеспечить высокую располагаемую тягу двигателя на большой высоте полета с приемлемыми расходами топлива;

создать высокоэффективную систему вооружения.

В качестве примера в построении подобных самолетов был использован сбитый U-2.

Было выявлено, что в отчаянной борьбе за минимальную массу конструкции создатели этой уникальной машины не побоялись даже существенно занизить расчетные нагрузки (на 15% по сравнению с отечественными нормами) как в полетных, так и во взлетно-посадочных конфигурациях, что всегда являлось «табу» для отечественных конструкторов. Отсюда возник ряд жестких эксплуатационных ограничений, особенно на режимах набора высоты и взлета-посадки. Это определило высокие требования к профессиональной подготовке пилотов U-2, но не избавило самолет от врожденной хрупкости конструкции, что обусловило его значительную аварийность в эксплуатации. По сообщениям зарубежной печати, в результате аварий и катастроф вышли из строя около 40 машин из 60 построенных в 1955-60 гг. В дальнейшем, с модификации U-2K, конструкцию значительно усилили.

Руководил этими работами А.В. Вятлев, тогдашний начальник службы аэродинамических нагрузок в подразделении прочности. Однако реализовать такой подход не удалось (заказчик устоял), и мясищевцы создали свой самолет строго по РДК.

Конечно, внимательный подход к проблемам прочности был необходим, поскольку создавался не просто однорежимный самолет, а самолет-перехватчик, способный выходить на боевую высоту более 20 км за 20-25 минут. Результаты изучения U-2 со всей очевидностью показали, что создание ВДС на базе достижений отечественной науки и техники – долгая и кропотливая работа, требующая поиска новых решений. Весь перечень проблем, связанных с весом, аэродинамикой, силовой установкой, вооружением, казалось, решить было невозможно.

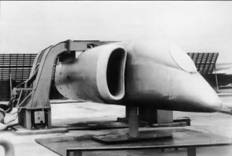

Решающее влияние на облик самолета оказал выбор силовой установки. Из всего многообразия возможных схем ВДС в конце концов остались две: с одним двигателем РД-36-51А расположенным в фюзеляже; с двумя двухконтурными Д-30, подвешенными в гондолах на нижней поверхности крыла. Совместно с ЦИАМ было выявлено, что падение тяги на высотах свыше 11 км оказалось большим для Д-30. Необходимость размещения значительного количества топлива и желание иметь аэродинамически чистое крыло также предполагали наличие одного двигателя в фюзеляже. Кроме того, РД-36-51 А, имел отдельную коробку приводов самолетных агрегатов, что существенно облегчало компоновку силовой установки и позволяло уменьшить мидель фюзеляжа. Все эти соображения привели к выбору однодвигательного варианта. Повторять облик U-2 – самолета традиционной схемы, двигатель которого пришлось оснастить большой удлинительной трубой, было признано нецелесообразным, и мясищевцы остановились на двухбалочной схеме.

В 1971 г. НИР успешно защитили, и 2 декабря вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о создании самолета- истребителя АДА, получившего обозначение М-17.

Стенды для отработки систем самолета М-17

Летающая лаборатория 17ЛЛ-2

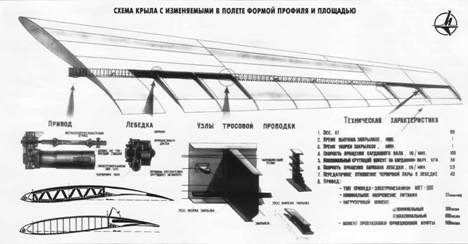

Для достижения необходимых аэродинамических характеристик М-17, прежде всего, требовалось создать крыло с уникальными несущими свойствами. Коллектив авторов в составе В.М. Мясищева, В.Н. Арнольдова, А.А. Брука, Ю.А. Горелова, Я.М. Серебрий- ского, С.Г. Смирнова и А.Д. Тохунца разработал оригинальное двухрежимное крыло с изменяемыми в полете формой профиля и площадью (за счет выдвижения хвостовых секций профиля), на которое было получено авторское свидетельство. Крыло скомпоновали из специально разработанных совместно с ЦАГИ суперкритических профилей новой серии П-173.

Параллельно с решением самолетных проблем, только перечисление которых заняло бы несколько страниц (эргономика кабины, конструкция и место расположения основных опор шасси, конфигурация и площадь ГО и т.д.), шла разработка поисково- прицельной станции для обнаружения АДА и целеуказания системе вооружения. Из-за малой радиолокационной заметности аэростатов было решено использовать активную оптическую систему поиска и сопровождения цели. Система содержала обзорный пеленгатор, который обнаруживал цель, следящий пеленгатор и лазерный дальномер (по тогдашней терминологии – квантовый), сопровождающие цель и управляющие огнем пушки в автоматическом режиме с возможностью корректировки. Требования к оптическим характеристикам системы были так высоки, что, например, лобовое стекло дальномера пришлось изготавливать из горного бразильского хрусталя – в СССР не нашлось минерала со столь минимальным количеством примесей и посторонних включений.

Для поражения аэростатов была выбрана подвижная пушечная установка на базе пушки ГШ-23Л со скорострельностью 3400 выстрелов в минуту и массой всего 47 кг. Потребовалось также создать высокочувствительный взрыватель, срабатывавший от удара о сверхтонкую оболочку аэростата, что стало еще одним шагом в решении задачи поражения АДА 23-мм снарядами. В этом неожиданно помог сопутствующий физический эффект. При повреждении оболочки аэростата осколками образовывались лишь небольшие отверстия, расход газа через которые был недостаточным для снижения АДА. Но, к радости вооруженцев, при этом возникал реактивный момент, закручивавший легкую оболочку относительно более инерционной подвески. Удерживавшие ее стропы сжимали оболочку, и газ с нарастающей интенсивностью «выдавливался» через пробоины. В дополнение были разработаны специальные снаряды, из которых при срабатывании взрывателя выбрасывались проволочные жгутики, существенно увеличивавшие размеры пробоин.

В конце 1973 г. эскизный проект, содержавший 21 частный проект по системам и комплексам, 26 технических отчетов, 7 заключений головных НИИ, предъявили на суд Государственной комиссии. Одновременно представили и полноразмерный макет самолета. В создании проекта участвовали: 5 министерств, 13 ведущих ОКБ с десятками своих соразработчиков, 7 НИИ промышленности, 4 НИИ Министерства обороны.

Комиссия одобрила проделанную работу и, учитывая глубину и тщательность проработки, рекомендовала проект к внедрению в производство еще до этапа технического проектирования. После этого вовсю заработали конструкторы и технологи, облекая в лаконичную чертежную форму инженерную мысль.

Для натурных отработок систем и элементов М-17 было создано свыше двух десятков различных стендов, в том числе:

17ст-1 — унифицированный стенд силовой установки. На стенде проведены испытания системы струйной защиты воздухозаборников самолета от попадания посторонних предметов;

17ст-2 — стенд системы управления, предназначен для отработки конструкции и комплексного исследования систем ручного и автоматического управления;

17ст-3 — стенд топливной системы, предназначен для отработки агрегатов топливной системы;

17ст-4/3 — стенд системы вооружения;

17ст-5т — стенд систем жизнеобеспечения, на котором проведены испытания штатной системы аварийного покидания;

17ст-6/2 — стенд системы электроснабжения самолета;

17ст-7 — стенд гидросистемы для ее испытаний на назначенный ресурс;

17ст-9 — стенд противопожарной защиты.

Трагедия

Наконец возник вопрос о передаче конструкторской документации на завод- изготовитель. И тут стройный плановый характер процесса создания самолета оказался нарушенным. В 1972 г. Министерство авиационной промышленности (МАП) определило для изготовления М-17 Арсеньевский машиностроительный завод «Прогресс». Группа специалистов ЭМЗ выехала в Приморский край для ознакомления предприятия с самолетом и последующей подготовки производства. Первые партии документации подготовили к отправке в Арсеньев, но через год появился очередной приказ МАП о выделении для постройки М-17 Кумертауского вертолетного завода (КумВЗ) в Башкирии. Побывавшие там специалисты ЭМЗ поняли, что вместе с самолетом придется строить и завод: надо было расширять сборочный цех, пристраивать новые производственные помещения для изготовления крупногабаритных агрегатов самолета и т. д. Кроме того, руководство КумВЗ рассматривало М-17 как побочную работу – помощь в производстве опытных экземпляров. Поэтому с получением очередного заказа от МАПа – будь то сборка крыльев для Ту-154 или постройка вертолета Ка-27 – работы по М-17 замораживались на длительное время. Было потеряно несколько лет, пока в конце 1977 г. завод серьезно не взялся за дело.

Натурный макет самолета М-17

На этом месте на третьем летном экземпляре находилась пушечная установка, которую после «демобилизации» самолета заменили обтекателем и УКВ-антенной

S-образный профиль крыла и фонарь кабины летчика третьего летного экземпляра М-17

Летчик-испытатель В.В. Архипенко в высотном снаряжении

Сборку первого опытного образца М-17 закончили в III квартале 1978 г., а в IV квартале провели наземные испытания систем самолета, включая частотные.

14 октября 1978 г. умер Владимир Михайлович Мясищев. Коллектив ЭМЗ глубоко и искренне переживал это несчастье, но надо было продолжать работать.

Началась организационная неразбериха, так как продолжительное время ЭМЗ оставался без главного конструктора, да еще приближался день рождения генсека Л. И. Брежнева. На этом фоне, хотя самолет был еще сырой и стояла пасмурная погода с частыми снегопадами, было принято решение поднять М-17 в воздух именно в 1978 г. и именно в г. Кумертау, поскольку Башкирию решили сделать «крылатой» республикой.

Летчик-испытатель К. В. Чернобровкин получил указание приступить к пробежкам. 23 декабря я улетел в г. Жуковский готовить заседание методсовета ЛИИ о разрешении на первый вылет. На следующий день была назначена пробежка, результаты которой должны были доставить на методсовет заводским самолетом Як-40».

Накануне несколько дней шел снег, толстым слоем заваливший полосу и рулежные дорожки. Беспрерывно работали снегоочистительные машины, привлеченные со всей Башкирии, но толку от них было мало. Утро 24 декабря выдалось хмурым и холодным. Для перевозки самолета по снегу на заводе изготовили специальное транспортировочное приспособление, представлявшее собой тележку с колесами большой проходимости, передвигаемую тягачом. Однако по неизвестным причинам самолет на ВПП решили доставить на своем шасси. С утра до обеда с огромными трудностями его тащили сквозь снежные завалы к началу полосы.

После обеда удалось сделать первую пробежку. При этом наблюдавшие за ней специалисты заметили, что самолет оторвался от земли и пролетел с десяток метров. Когда он остановился, руководитель полетов А.И. Никонов сообщил об этом летчику. К.И. Чернобровкин возразил, сказав, что заданную скорость рулежки 170 км/ч он строго выдержал и подлета быть не могло. Для снятия противоречий он попросил разрешить ему повторить пробежку. А.И. Никонов задумался, летчик посчитал молчание знаком согласия, закрыл фонарь и быстро порулил на старт, благо двигатель был запущен. Он не дождался даже инженера-испытателя, который по инструкции обязан был осмотреть самолет после первой пробежки. Все произошло так быстро, что никто ничего не успел предпринять.

Короткий зимний день угасал, было сумрачно, валил крупный пушистый снег, еще больше ухудшив видимость. Самолет разбежался, опять подлетел, слегка накренился и задел законцовкой крыла УАЗик, стоявший на краю полосы. Крен перешел в скольжение, и самолет полетел на людей, стоявших на снежных отвалах вдоль ВПП. Летчик резко взял ручку на себя, увеличил газ, и М-17 скрылся в снежном тумане.

Все обмерли: радиолокационная приводная станция не работает, освещение ВПП отсутствует, естественных ориентиров нет, да еще метет пурга! В наступившей мертвой тишине послышался глухой шум двигателя: самолет возвращался и шел на посадку. Но летчик превысил необходимую высоту и ушел на второй круг. При вторичном заходе он снизился слишком рано и задел крылом сопку, расположенную у начала полосы. Самолет упал, вращаясь в горизонтальной плоскости. Летчик, не зафиксированный привязными ремнями, ударился виском о переплет фонаря и погиб. Так трагически и нелепо завершились, казалось бы, безобидные пробежки первого М-17.

Новый этап

Официальное основание для продолжения работ по «теме 17» появилось только через два с половиной года, когда вышло очередное Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 5 июля 1981 г. «О создании трех опытных самолетов М-17 в 1981-84 гг.». Однако на ЭМЗ работы над машиной не прерывались. В ее конструкцию были внесены некоторые изменения. Например, еще в 1979 г. решили отказаться от крыла изменяемой формы из-за возможного заклинивания сложного тросового механизма. Вместо него применили крыло обычной конструкции, оснащенное лишь интерцепторами и зависающими элеронами.

Полет завершен. Справа – воздухозаборник оснащен устройством для защиты от попадания посторонних предметов

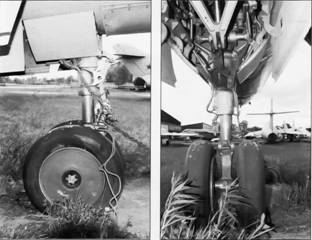

Носовая опора шасси

Левая основная опора шасси

Новый главный конструктор ЭМЗ В.А. Федотов имел твердое намерение – испытания второго образца М-17 проводить только в ЛИИ в г. Жуковском, так как печальный опыт говорил о полной неприспособленности заводского аэродрома в г. Кумертау для этой цели. Руководство КумВЗ резко возражало против этого и активно готовило мероприятия по расширению существующей ВПП и ее обустройству. Для обоснования своего мнения В.А. Федотов поручил ведущему конструктору Б.М. Морковкину подготовить и обеспечить маршрут доставки самолета с завода-изготовителя в Жуковский, используя систему рек: Белая-Кама-Волга-Ока-Москва-река.

Первая разведка не дала результатов – надежного подъезда не оказалось от г. Кумертау вплоть до г. Уфы. Обследуя берег реки, я наткнулся на строящийся мост. Поднявшись на него, поделился своей проблемой с главным инженером стройки. Он сказал, что готового подъезда в округе нет и необходимы большие строительные работы для его организации, поэтому он предлагает свою помощь: «Привозите ваш груз на мой мост, мы берем его мостовым краном и грузим на баржу». Решение было простым и красивым. Я посмотрел вниз на зеркало воды -до нее было метров сто – и мне вдруг стало не по себе. Но иного решения не было, и я предложил эту идею главному конструктору.

Валентин Александрович задумался, а потом сказал: «Мне стало все ясно – первый самолет мы разбили, а второй утопим». Я молча повернулся и опять поехал в г. Уфу – трудно было смириться с тем, что около столицы Башкирии нет хотя бы одного подходящего подъезда к реке. Самое удивительное, что опасения главного конструктора вскоре подтвердились: введенный в эксплуатацию мост пришлось закрыть на ремонт из-за осадки одной из опор.

Настойчивые поиски наконец-то привели к успеху. Местный старожил вспомнил, что лет 10 назад по реке привозили крупногабаритное оборудование, и для его разгрузки был сделан причал. С большим трудом мы разыскали его. После расчистки обнажились мощные бетонные плиты, которые хорошо сохранились. Подъезд был найден! После этого оставалось обеспечить необходимую ширину дороги около 15 м для доставки самолета автомобильным транспортом.

Интересно отметить, что в процессе подготовки трассы пришлось спилить несколько огромных древних эвкалиптов, посаженных в царствование Екатерины II. Для этого понадобилось специальное постановление правительства Башкирской АССР.

Сейчас уже трудно в это поверить, но все работы по обустройству дороги – ее расширение, укрепление двух мостов, бетонирование повреждений и т. д. – привлеченные рабочие выполняли бескорыстно. Лишь иногда я угощал их после напряженного трудового дня национальным русским напитком, запасы которого хранились в будке у знакомого сторожевого пса на причале.

При производстве работ на шум прибыло местное начальство в лице председателя Уфимского горисполкома, видимо, с целью оказать всяческое содействие. Когда же мэр увидел взявшийся как из-под земли добротный причал, широкую подъездную дорогу, он был приятно поражен, сказав: «Вас как будто Бог послал». Наболевшая проблема обслуживания прибывающего в г. Уфу речного транспорта оказалась внезапно близкой к решению.

Крыло большой площади позволило обойтись на М-17 без использования взлетно-посадочной механизации

Хвостовая часть фюзеляжа и воздухозаборник турбостартера

Плавание прошло без особых неожиданностей, за исключением случая, когда наша баржа наскочила ночью на лодку браконьера на р. Каме. Тот предусмотрительно упал на дно своей «Казанки», плоскодонная баржа проскрежетала по ее бортам, и горе- рыбак остался цел и невредим, чего нельзя сказать о его рыболовных сетях».

Самолет был благополучно доставлен и собран на ЭМЗ в г. Жуковском. В ноябре 1981 г. его передали на летно-испытатель- ный комплекс (ЛИК) для проведения наземной отработки систем. 11 мая 1982 г. метод- совет МАП рассмотрел мнения головных институтов о готовности самолета к летным испытаниям. Было выдано заключение на проведение первого полета.

26 мая второй летный образец М-17 поднялся в воздух. Его пилотировал заслуженный летчик-испытатель СССР З.Н. Чельцов. К большой радости собравшихся на аэродроме ЛИИ, все прошло нормально. Начались напряженные дни испытаний и доводок.

Трудностей в процессе летных испытаний было предостаточно – высотные самолеты очень капризны и своенравны. В июне- июле удалось выполнить 4 полета, в которых определялись летно-технические, взлетно-посадочные и прочностные характеристики, устойчивость и управляемость машины, прошла проверку работоспособность силовой установки. По результатам этих полетов провели доработки самолета: усилили основные стойки шасси, перекомпоновали некоторые агрегаты топливной системы для удобства обслуживания, заменили некоторые пилотажно-навигационные приборы и т.д.

В августе 1983 г. самолет передали в ГК НИИ ВВС для проведения этапа «А» совместных Государственных испытаний. В течение 1983-86 гг. по их программе было выполнено 133 полета. Удалось достигнуть высоты 21500 м и максимальной приборной скорости 285 км/ч. В числе прочих испытаний были проведены запуски двигателя на высотах 4000-8000 м и посадка с выключенным двигателем. В этот период коллектив ЭМЗ оперативно проводил работы по устранению конструктивных и производственных дефектов, которые были обнаружены во время испытаний.

Очень важное значение приобрели работы, проведенные на 17ЛЛ-2. Эту летающую лабораторию передали ЛИКу в августе 1984 г. и использовали для наземных, а затем летных испытаний. На этой машине провели практическую отработку боевого комплекса самолета М-17, включавшую стрельбы фугасно-зажигательными снарядами по реальным аэростатам-мишеням.

Завершить испытания боевого комплекса собирались на третьем летном экземпляре М-17, который оснастили пушечной установкой. Его собрали на ЭМЗ из агрегатов, изготовленных в Кумертау. 20 марта 1985 г. В.В. Архипенко совершил первый полет на этом самолете. Во время заводских испытаний не все проходило гладко. В пятом полете произошел отказ демпфера курса, и садиться пришлось на запасном аэродроме.

После выполнения ряда доработок самолет подготовили к смотру авиационной техники, который прошел на аэродроме Мачулищи в Белоруссии. Вначале проводились «примерочные» попытки с прицеливанием по Луне, которая играла роль АДА. Затем прошли боевые стрельбы. Поисково-прицельная станция и пушка работали великолепно – было сбито 9 аэростатов, следовавших на высотах 17-21 км. Кроме того, на третьем летном экземпляре М-17 проводили полеты для испытаний пилотажного комплекса ПК-17, изучения прочностных характеристик планера и вибронагрузок, определения загазованности, доводки САУ.

Второй летный экземпляр М-17 на стоянке летно-испытательного комплекса ЭМЗ им. Мясищева в Жуковском

Третий летный экземпляр М-17 – экспонат музея ВВС в Монино

Второй летный экземпляр самолета М-17 в начале 1990-х гг. использовался в программе «Глобальный резерв озона». В этот период самолет имел различные надписи на борту

Третий летный экземпляр М-17 в настоящее время является экспонатом авиамузея в Монино

Оставшийся не у дел

Оставшийся не у дел

В ноябре 1983 г. советская ПВО зафиксировала пролет очередного АДА, запущенного со стороны Норвегии. На этом воздухоплавательную кампанию против СССР американцы прекратили. Однако у нас об этом пока не подозревали и ожидали дальнейших вторжений, поэтому работы над совершенствованием М-17 продолжались. Вскоре появилось межгосударственное соглашение о запрещении запуска АДА в чужое воздушное пространство. Фактически к тому времени их использование в разведывательных целях утратило свою значимость в связи с развитием космических средств. В результате программу перехвата аэростатов закрыли, и Госиспытания М-17 так и остались не завершенными.

Таким образом, можно констатировать, что задача создания эффективного высотного самолета-истребителя АДА была решена, но произошло это слишком поздно, когда надобность в нем отпала. Накопленный за годы работы над М-17 опыт специалисты ЭМЗ использовали при создании следующего высотного самолета М-55, который заслуживает отдельного рассказа.

Источники:

М -17 – высотное противостояние

Авиационные и артиллерийские средства доставки информационно-пропагандистских материалов

Комментарии

Русская школа авиадизайнеров - лучшая в мире. Абожаю наши самолёты.

Может сейчас полностью радиопрозрачные делают?

P.S.: А в советском союзе лазеры были? =)

ну и http://www.findpatent.ru/patent/43/436413.html

И там полно такого.

С середины 50-х еростаты начали набигать на СССР. Через 15 лет Эта Страна начала догадываться, что так не годится. А ещё через 15 лет кулибины Этой Страны почти придумали ответ.

Мне сейчас стало мучительно стыдно за Эту Страну.

При Сталине такие темпы были немыслимы.

Глупость это - бороться с теми шарами. Ну пролетел над тайгой или полями. Где-то что-то автоматически сфотографировал. Даже если плёнка попадёт в руки американцев - будут гадать, где же та берёза, что на фотографии.

А главные шпионы в верхах сидели. Помню, в 1961 году в ночь на 7 ноября сгорел райком партии в Михайловском районе Алтайского края. И 7 ноября вечером об этом уже сообщал "Голос Америки".

Я служил в ПВО на дальнем востоке в 1983-1985. И нам рассказывали на лекции, что эти шары было очень трудно сбить. потому что они представляли себе как бы пористый предмет, у которого каждая пора наполнена гелием. И поэтому когда очередь авиапушки ее прошивает, шару ничего не делается. Он продолжает лететь потому что размер разорванных пор слишком мал. это его надо было разнести в клочья. Или альтернатива-перебить трос на котором подвешен контейнер с аппаратурой. Что тоже очень сложно как сами понимаете. Короче, была у наших тогда такая вот головеная боль. Хотя конечно иногда их все-таки сбивали.

> Человек начал покорять пятый океан, используя аппараты легче воздуха.

Уже шестой океан. Я тут недавно посмотрел современную карту мира. Там внезапно появился "южный океан". Такие дела.