В предыдущих заметках рассмотрели примеры материального баланса и упрощенного с "деньгами" - но на практике более менее приближенной к реальности является модель МОБ с так называемыми "фондами накопления" и динамикой - где часть ресурса "производителя" идет на развитие, которая позволяет "рассчитать" уже в т.ч. и траекторию всей системы в динамике.

Эффективное использование фондов развития (а порой и просто их создание), как на микро уровне - когда мелкий коммерс покупает вместо шубы жене новый станок, так и на макро - по сути это ключевое для системности (а иногда и критичное - если конкуренция на арене мирового цирка обостряется).

В 91 ом эти фонды в самых разных вариантах были просто чудовищными по своим объемам ( возможно даже излишне ) это дало определенный запас прочности на котором доехали до высоких цен на нефть и газ и соответственно новые корпы ( да и средний бизнес в реальном секторе ) сформировали частично сейчас новые "фонды" (в том или ином виде).

Может показаться смешным, но "фонды развития" могут быть даже у домохозяйств (не только в материальном виде, но и в виде вложений в образование или здоровье например, которые потом можно сконвертировать обратно через работу в деньги ).

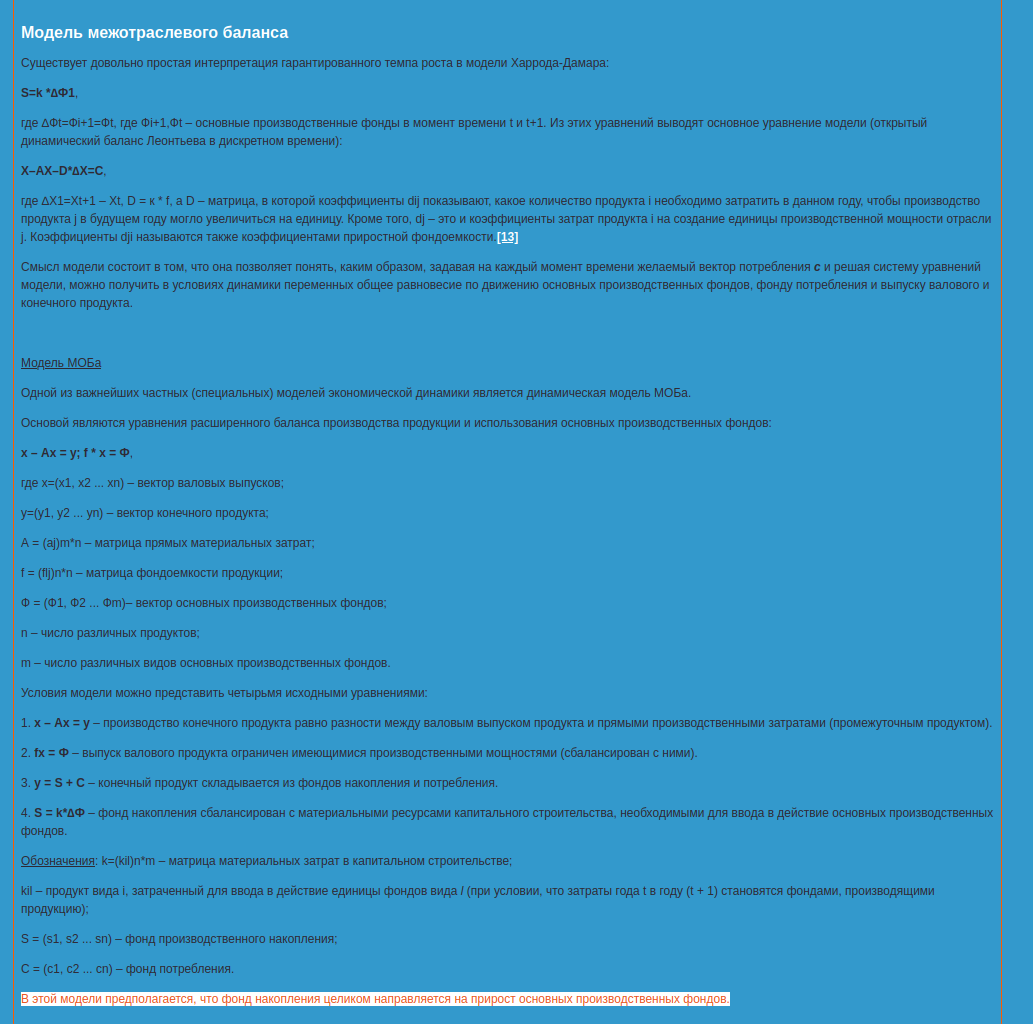

Как эти фонды выглядят в МОБе, приведу "чужие" пока формулы

Итак напомню исходя из конечных потребностей потребителя - мы можем рассчитать загрузку (или задания) для фирм производителей, имея же это задание и желаемую "добавленную стоимость" производителей - можем рассчитать оптимальную конечную цену продукции, чтобы все "сошлось" ( предыдущие две заметки надеюсь помогут понять что написано здесь).

Для динамики и с учетом фондов накопления можно рассчитывать коэффициенты приростной фондоемкости и получить так называемый "план выпуска" в определенные моменты на период (например пятилетку), который будет согласован и по фондам развития.

Если объемы выпуска записать в виде функций от времени то, тогда можно уже перейти к системе дифференциальных уравнений описывающих "непрерывный баланс" без дискретности, но не буду читателя грузить, потому что уже возникает например вычисление собственного значения _произвольной_ матрицы большой размерности - http://mathprofi.ru/sobstvennye_znachenija_i_sobstvennye_vektory.html т.е. не формат заметки, кто знает тот знает, кто не знает тому и не надо.

+ забегу вперед будем использовать уже готовые библиотеки ( замеры на древних карточках - https://www.tuwien.at/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=188190&token=ab001ba80c7aff63a1cb85aa6ea02ac7286561ec , подробный разбор что это http://turing.une.edu.au/~cosc330/lectures/cuda_samples_old/samples/6_Advanced/eigenvalues/doc/eigenvalues.pdf ) )

В принципе уже понятно, что в базе все равно лежит матрица связей между товарными/услуговыми цепочками и возможность понять ( или управлять! ) потреблением потребителей.

Можно накрутить фондами развития - чтобы придти к классике управления "траекторией" и направлением роста (тесно связано с устойчивостью, с который все сейчас носятся) , так же можно задать определенные коридоры по запасам на определенных направлениях, ввести коэффициенты устаревания фондов и прч. - точнее не то что "можно" - так и делают в т.ч. корпоративном секторе так как input-output метод вполне себе рабочий ( https://www.econstor.eu/bitstream/10419/298116/1/Fandel-Application-of-input-output-analysis.pdf )

Некоторые скажут фуфло какое то, а как же новые "disruptive" технологии и прч.? Из-за которых придется постоянно переделывать "матрицу связей"?

Но надо быть реалистами - на практике эти самые "прорывные" появляются регулируемыми "порциями" и например для обсчета и оптимизации контура с 10 тысячами экономических агентов и товарной номенклатурой в 50 тысяч позиций (в реальности всего этого меньше! либо легко агрегируется в группы, огрубляется через "деньги" ) в пределах нескольких лет можно об этом забыть и если есть методика с налаженным сбором первички, то все пересчитывается моментом.

+ Западоиды глобально решили вопрос очень просто - выделив вот это вот все в отдельный "венчурный" сектор, плюс "грантование" академсектора с песочницами там или планово внедряя этот самый "дизраптив" в рамках маркетинговых кампаний - см. например что твАрится с плановой сменой операционных систем или функций в мобильниках-дебильниках, на фарме так же хорошо видно, автопроме.

-------------------------------

Предыдущие заметки на тему:

Межотраслевой баланс в режиме реального времени ч.2 - добавляем деньги https://aftershock.news/?q=node/1445957

Межотраслевой баланс в режиме реального времени ч.1 - https://aftershock.news/?q=node/1445235

Комментарии

И тут мы плавно подходим к основному вопросу - как именно управлять научно-технологическим развитием и непрерывно повышать производительность труда. Если с экономикой все давно понятно, и на самом деле повсюду она плановая, а СССР отличный пример, то вопрос управления научно-технологическим развитием так и не был решен. И в СССР не нашли адекватное решение, и сегодня на западе решения нет.

Вот тут были недавно "жалобы на отражение в зеркале": https://aftershock.news/?q=node/1445939

Как понимаю, в условиях капитализма задача управления научно технологическим развитием принципиально не решаемая. А в СССР мозгов и знаний не хватило для решения.

А есть ли он этот "капитализм" на западе?

Корпоративная среда фарм компаний или ИТ сектора совмещенного с медиа - все меньше "капитализм" из учебников даже внешне напоминает.

+ классическое управление НТР осуществляется выбором направлений финансирования в академсекторе - программа горизонт в ЕС, арпа в США, в Китае не знаю, как называется но точно есть.

Но декорации капитализма никто демонтировать не собирается, несмотря на то что их содержание обходятся все дороже.

Но в данном случае, под капитализмом понимаю "все покупается и все продается", доминирование товарного производства и глубокое разделение труда индустриального общества. Или еще проще - "право частной собственности на средства производства" и "частное экономическое управление при сложном высокотехнологичном общественном высоко интегрированном производстве".

Очевидно это не работает. И совершенно точно дальше не будет работать. Статью про применение ИИ в научных исследования уже привел. Могу еще подсказать что ChatGPT сегодня используют для написания проектной документации. Это не шутка, проекты он рисует изумительно. Общий результат предсказуем. А тут кто-то жалуется на какие-то автопилоты.

Коммерческая наука не может соответствовать принципам научного познания. Что творит в отделах R&D наглядно демонстрирует история Дюпон и Фарбен. Сама история появление ChatGPT наглядно демонстрирует что современная наука не работает. Стартапы это безумная рулетка, и возможны только если у вас есть ФРС США и "волшебный фондовый рынок".

А если проще и коротко, финансовое управление и научная деятельность взаимоисключающие явления. Но наука не может существовать без финансирования и экономической мотивации. И как это сказал, это задача на сегодня нигде не была решена адекватно. Даже в СССР не смогли найти решение этой проблемы. Даже проблему повышения производительности труда решили только для частного случая простого индустриального производства, а как только оно стало сложным, так сразу решение перестало работать.

И тем не менее, задачу нужно решить, как и задачу производительности труда. И это вам не задача построение плановой экономки, это задача совсем другого порядка сложности. Придется решить сейчас, так или иначе. Прямо сейчас.

Прямо сейчас.

Ну как не работает playground - потусуются в академсекторе на грантах потом перетекают в корп.

У меня тут была большая заметка про то, что под капотом у встраиваемых (в автомобили и сейчас дроны) систем распознавания.

Там на конкретном примере видно, что R&D отдел возглавил профессор из технического вуза - работы его сотрудников соответственно по теме были (но без денег) - сейчас с деньгами трудится по соответствующему направлению - с уже коммерческими продуктами.

В западных технологических компаниях вообщем то менеджмент и советы директоров это публичная информация и там обязательно кто то из академсектора отсвечивает - перекрестное опыление - иначе ни то что ничего не получится, но "инвесторы" могут и денех не дать.

--------------

Некоторым хочется в этом секторе вернуться назад к Цехам средневековым... окуклиться и стричь уже без напряга на информационной асимметрии, но действительно не знают как без тотального огораживания...

И аналогичная "обмен кадрами" между политикой и бизнесом. Это называется "империализм", как сращивание бизнеса и государства. Что получается с политикой очень наглядно и публично. Но все тоже самое и в научной деятельности. И мы все видим куда все идет. Как оно получается в случае империализма давно хорошо известно.

Тут вопрос не в "огораживании", а в желании сохранить контроль любыми средствами, когда сложность науки и производства стремительно возрастает. На самом деле, появление ИИ в форме LLM никто не предсказал. Как и сегодня вам никто не предскажет последствия распространения технологии ИИ.

Но "огораживание" невозможно без качественного падения уровня научных знаний в разы, а значит сокращения производительности в промышленности в разы. А халявных легкодоступных ресурсов уже нет. Лучший пример посчитать стоимость изготовления паровоза в современных ценах. Он будет стоить как самолет.

Так что "огораживание" невозможно по объективным техническим и экономическим причинам. А есть еще причины антропологические и когнитивные. А эти причины уже совсем убийственные. Буквально смертоносные. Что отлично демонстрирует история все "элиты" всегда умирают, и в этом всегда виноваты они сами. Элитарность это синоним коллективного самоубийства.

В "большой фарме" тупо переводят заболеваемость в бапки, с предпочтением в хронь, чтобы был долгий поток бабла - и туда нацеливают исследования.

Поэтому по диабету, который хронь, всё время что-то двигается, а по антибиотикам, которые разовые, десятилетиями практически нет подвижек.

Ну или выкатывают заоблачные ценники за препараты для острых патологий.

Процесс накопления фондов дошел до максимальной точки в мире в целом и начинается откат назад, т.к. имеющиеся фонды сжирают ресурсы на свое содержание. Без обрезания потребления и соответствующего обрезания паразитарных секторов экономики не обойтись. Пока же мировая экономика сама всё глубже залезают в тупик.

Правильно вас понял, что фонды нужно уничтожить? Вы предлагаете уничтожить современное сложное производство для "развития экономки"? Все верно?

А нет мнения, что сейчас сложное производство начнет упрощаться. И начнут помирать отраслями.

О чем я хочу сказать: Плавно исчезает экономическая целесообразность существования больших производств.

Ну вот например есть огромный ЦБК, который варит картон. Есть огромный завод который производит пластик, который закупает ЦБК и натягивает его на картон. Есть огромная типография, которая печатает что-то на ламинированном картоне. Есть завод который миллионами делает бумажные стаканчики.

Но!

Уже сейчас можно купить станочек в гаражик, который лепит из ламинированного картона стаканчики.

При большем желании можно сконструировать маленькую машинку в гаражик, которая будет делать картон из опилок, вторсырья и пр., и размазывать по нему пластик.

И вот оно микро производство.

И производить стаканчики для себя и для "друзей" вдруг становится гораздо дешевле. Да, еще нужно покупать где-то пластик в гранулах, но кто сказал, что станочек по производству пластика нельзя сделать компактным.

Уже здесь и сейчас, купить какую-нибудь запчасть на машину в фирменном салоне - космически дорого.

А вот купить "аналог" по сути такого-же гаражно-кустарного производства (и не факт что хуже) можно раз в десять дешевле.

И сама проблема балансов умирает.

Делаешь предзаказ на опилки для своего производства - тебе пилят.

Делаешь предзаказ на гранулы пластика - для тебя варят.

САМ ПЛАНИРУЕШЬ сколько производить стаканчиков, и сколько у тебя купят стаканчиков столько и предзаказываешь опилок и пластика.

А лесопилка работает по заказам - получили заказ, пилят, нет - не пилят. У них строится свой график потребления опилок. Они могут САМИ У СЕБЯ планировать когда больше пилить, когда меньше.

пока не будет достигнута полная локализация местного производства, Вы все равно будете со своими гаражными минифабриками в "плане-балансе" других - тех, кто вам сырье поставляет или сами станки... т.е. достаточно крупных чтобы планировать свое производство исходя из информации о _группе_ потребителей - в данном случае территории с гаражами ))

возможно так даже выше будет прибыль маржа с территории - если владелец у завода по производству стаканчиков, ресурсов для них и министанков по производству стаканчиков один (а это на практике сейчас сплошь и рядом! как минимум через блэкроки всякие )

Посчитают что можно больше наварить на поставке сырья и станков с территории, чем с поставки туда готовой продукции и наварят.

Все дело в "матрице производственных" отношений - есть подозрение что уже есть методики которые в ней участки соответствующие сами выделяют для максимизации прибыли тех, кто может себе позволить управлять процессом.

Читал историю про то, что вокруг глобальной торговли "кроссовок" тех же происходило...

Да самый простой пример автомобильная промышленность.

Тысячи мелких "независимых" поставщиков при единой системе управления.

Все просто, все риски вешаем на местного

лохамелкого частника, а сами получаем сверх прибыль от глобальной цепочки создания добавленной стоимости. Причем глобальные цепочки создания добавленной стоимости это не только плановая экономика, это еще и политика. А если какой "черный лебедь", то мелкий собственник сам виноват. И все "вдруг" и "случайно" для мелкого собственника.Так еще японцы сделали кстати тут подробно расписывал как дзайбацу ловко аутсорсили на гаражниках... пока они не вымерли.

Ага, "точно в срок". А потом эта оптимизация привела к коллапсу. Оказалось что невозможно бесконечно перекладывать риски и издержки.

Давно мучает одна мысль.

За рубежом существуют конструкторы для сбора авто в гараже. Обычно для ретрокаров.

Есть японские конструкторы - из японии разобраные машины.

А ведь возможно просто заказать в одну точку, кузов от авто, колеса, и все остальные запчасти на том же exist, "не оригинал". Можно даже заказать сборку на станции. И получить на выходе новую не оригинальную машину которая будет в разы дешевле.

Кажется придем к тому, что в ближайшем будущем государство (банковско-акционерное сборище) будет планировать производство сырья, энергии, и ресурсов первого предела (что есть по сути деньги).

И не опускаться до всяких шуруповертов ;) - местные производители в гаражах налепят.

Чем все закончится заранее известно.

не то чтобы не будут опускаться, но даже заинтересованы думаю будут - на базе платформ уже что то такое начинается - озоны-амазоны так понимаю прорабатывают...

Нет, неправильно. Вы не поняли.

Я лишь про то, что процесс накопления фондов должен соизмеряться в долгосрочной перспективе с ресурсным обеспечением этих фондов. Сможем ли мы через 50 лет это всё содержать? Или нас потом ждёт деградация, ускоренная исчерпанием ресурсов?

Вы точно в этом уверены? А то "созидательное разрушение" придумали еще пред Первой мировой войной. Про империализм все давно объяснили.

Опять же, можно вспомнить циклы Кондратьева. И с позиции сегодняшнего уровня знаний, мы увидим что это скорее циклы деградации среды хозяйственной деятельности, чем циклы накопления капитала. И опять же, вечных систем не существует. Неизменна только изменчивость. И для выживания нужно периодически менять хозяйственные практики и социально-экономические отношения.

Иными словами вопрос совсем не в фондах и исчерпании легкодоступных ресурсов. Сегодня "вышел срок годности" текущей цивилизационной модели основанной на разделении труда.

да вот вопрос - возможно из-за развившейся логистики и особенностей глобального финсектора они в принципе от концепции фондов - запасов начали отказываться... тут бы нутрянку какого нибудь "рено-ниссана" или "мерца" посмотреть, но не дадут хех

Именно так. Концепция фондооснащенности и материальных активов уступает концепции финансовых активов, которые на порядок ликвиднее. Но это до первого превращения одной из мировых фиатных валют в пыль. Даже не гиперинфляция вернёт всех с финансовых облаков на ресурсную землю, а просто крах какой-либо финансовой системы. С последующим низведением финансовой отрасли до уровня ЖКХ - минимальная маржа и исключительно поддерживающая функция на CBDC. А весь хайп, прибыль и инвестиции уйдут в AI или еще куда-то подальше в абстракции.

Впервые читаю об алгоритме Леонова, спасибо. Позже пройду по ссылкам.

Вчера читал статью физика о GPT и реальностях грантового финансирования науки. Печальная и тревожная картина.

Никогда ранее не занимался привлечением грантов, в декабре 2023г. подал первую грантовую заявку в EIC Gorizont, через инновационное агентство Брюсселя. Конечно писал заявку без ИИ. Итог замечания так называемых экспертов, один 100% да, трое других - нет, но реальных замечаний было всего несколько, если рассмотреть их оценки по разделам, то по сути, нигде нет четко обозначенных замечаний и было принято порядка 15% замечаний. Далее, отрабатываю по системе, через месяц подаю вторую заявку, с учетом более широкого описания реальных замечаний. Через 6 недель получаю вторую оценку, где так называемые, уже совсем другие, эксперты расплылись, текст оценки полнейший бред, нет никакого смысла в написанном. Но есть два важных момента все как один пишут, что мое Предложение решает проблему и ни один не высказал ничего против технической, финансовой стороны проекта-предложения. Агентство вступает в игру против меня, официальное сопроводительное письмо об оценке, было выслано за 4 часа до момента закрытия подачи жалобы. Но я успел написать и подать жалобу. Далее, Агентство не подает никаких признаков жизни о том, что получило жалобу и приняло к рассмотрению. Через месяц пишу письмо в аппеляционный комитет Агентства и здесь получаю быстрый и вменяемый ответ. Нахожу менеджеров Агентства через Линкедин и отправляю им письма с вопросами. Отвечают давайте переписываться официально через сайт ЕС. Совместно с аппеляционным комитетом Агентства заставили пересмотреть Предложение. Пересмотрели, комиссия написала, что все эксперты отличные и никакого ответа по сути заданных вопросов. Далее аппеляция уже в аппеляционный комитет по установленной форме, в которой напоминают, что не рассматривают оценку экспертов. То есть найдите ошибки в процедуре и др. тогда ДА рассмотрим. Готовился, запросил и получил от научного комиссара ЕС презентации в которых для решения проблемы по теме моего Предложения показаны другие варианты, из которых понятно, что там нет ничего инновационного. Один из моих вопросов в аппеляционный комитет в том, что мое предложение имеет действующий патент на изобретение и, что других патентов в ЕС нет (выполнил свжий поиск). А по требованиям гранта Предложение должно быть инновационным, иметь уровень не ниже TRL4 - это обозначает наличие патента на изобретение, более того у меня уровень TRL 7. Понятно, что я не пил чай с Брюссельскими ребятами и вообще вычислил их недавно. Сейчас же цифровизация, весь бардак и коррупция анонимны. Вообще они очень боятся, чтобы я не подал на них в суд ЕС. Приняли аппеляционную жалобу с оговоркой о не подаче в суд ЕС. Посмотрим, чем это все завершится.

На эту тему есть просто прекрасный портал - https://sciencebusiness.net/

читаю оттуда все - люди без иллюзий пишут про горизонт как про кормушку...

Спасибо, сегодня почитаю.

Однако есть чисто информационные проблемы.

1. Фондоемкость - показатель коварный. Фонды есть, произвел мало, фондоемкость выросла. Планировать от нее на года? Никакого фонда накопления не напасешься, сожрет все потребление. Производил много, на пределе капацитета - фондоемкость упала. Если от нее планировать, потом фондов не хватит.

2. хотя и фондообразущих отраслей мало, с тз статистического набора данных, собрать и наполнить матрицу F(fij) пока удается с большим трудом и с большим запаздыванием. Уважающих себя стат.службы поспевают где-то с 5-летним опозданием. Да и то - единицы.

3. Превращение кап.вложений (вектор S) в фонды (вектор Ф) - процесс лаговый. Примерно так: Ф(т+1)= Ф(т)-А(т)+а(т).S(т)+а(т-1).S(т-1)+а(т-2).S(т-2)+...

Ведь некоторая часть фондов выходит из производства, ломается, устаревает и приходится заменить А(т). Надо планировать и это. Или спрогнозировать, а управлять и планировать - лишь в некоторой степени.

Например: мы начали строить АЭС. Строится она довольно долго, никак за год S в Ф не превращается. Сначала делают проект (это может быть отдельная отрасль), потом начинают производство машинной части, строительной, всякие подводы, помощных хозяйств. Все это - S(т), а Ф не видно. Видно одно - незаконченное строительство, которое в один день (год) скачком превратится в Ф(т+р).

Для каждой отрасли инвестиционный цикл, а значит и лаг - разные. Для каждой части фондов в отрасли физическая/экономическая жизнь фондов - разная. Лет через 2 компьютеры устарели и приходится их менять. Помещения, в которых они находились - нет, они устареют лет через 20.

Все это приводит к очень сложными и растянутыми во времени связьями, которые в лучшем случае описываются приблизительно регрессионными лаговыми модельями. В динамическом разностном балансе сделано существенное допущение, что капвложения вчера обязательно превращаются в фонды сегодня и они сразу начинают производить.

Поэтому поперспективнее выглядит увязка Х с фондами и трудом в виде знакомого уравнения X=a0(K^a1)(L^a2), где K - основной капитал (фонды), L - труд., а коэффициенты a1 и a2 - эластичности. Что сразу делает модель нелинейной, но это плата за упрощение, которое опробовано и - работает на уровне экономичной регрессии.

А еще решение для Х при заданном у (это и предполагает планирование от цели) предполагает забавные коэффиценты-мультипликаторы. Которые - элементы обратной матрицы. Иногда их ошибочно называют "полными затратами". Они ими являются с точностью до одной единичной матрицы :)

Полагаю, теме этих коэффициентов вы отдадите одну из следующих публикаций.

Заметка: матрица А - квадратная, размером nxn, а не mxn как у вас в скрине. Для обратимости матрицы Е-А. Не то что не существуют прямоугольные матрицы, но их путем агрегирования сводят к квадратным с той-же целью - обратной матрицы (часто обозначаемой в литература через В). Даже есть аргументация для существования прямоугольных матриц. Обычно такими являются прежние Make и Use, а нынешние Supply и Use.

Про разную длительность производственных циклов скрупулёзно подмечено.

А ещё я при анонсе динамических балансов ожидал, что будет затронута тема, как внеплановые изменения в одних позициях пересчитывать для других позиций - с учётом вот этой разной длительности циклов. Затронутый Корректором вопрос технологических сдвигов тоже попадает в эту категорию.

пересчет для других позиций происходит теми же "полными" коэффицентами. Например - полная фондоемкость (еще бы и по видам фондов, если матрица фондоемкости есть). Она показывает, что надо сделать капвложений не только напрямую в интересующую нас отрасли, а и многих других, в совершенно других отраслях, которые косвенным образом связанны с вопросной. В этом и ценность мультипликаторов - они вскрывают связей, которых на поверхности не существует. Дают косвенные вложения и расходы, которые иногда намного превышают прямых.

Насчет технологических сдвигах. Они мешают. Прежняя матрица с ее коэффициентами уже не та. Появляются новые отрасли. Пример - появление отрасли электроники в 80-ых. В 84-ом баланс (а это в те времена была толстенная книга, представьте технологическую матрицу 96х96) уже содержал отрасль, которая прежде скрывалась из за малого объема производства, из за ведомственного подчинения предприятий в другой отрасли. Т.е. производство было, технология была и фонды, но все они стояли в строке другой отрасли. Разделение произошло в 80-ом емнип. Появились новые столбцы и строки в матрице. Появились новые связи меж отраслей! Многое изменилось.

А вот технологические новшества из-за лага внедрения сначала слабо влияют. некоторые коэффициенты меняются по мере насыщения предприятий новыми материалами, машинами и т.д. Но не сразу. Ведь технические коэффиценты - средние величины, взвешенные по объему продукции отраслевых предприятий.

Неожиданные появления технологий могут изменить прогнозную матрицу, но практика показывает, что матрица даже через 8 лет несущественно отличается от нынешней. Даже если завтра решат проблему термояда (!), внедрение затребует где-то 15-20 лет в лучшем случае, говорят даже о 30. Оно затронет многих отраслей, которым придется производить все необходимое для действующего промышленного реактора. Изменение революционное, а внедрение - эволюционное. Может, потребует вообще новых производств с нуля. Инвестиции, проекты, переоснащение, переобучение, ошибки, исправление ошибок... Экономическая система - инертна. Иногда до такой степени, что она сопротивляется новшествам. Ну, нетерпеливым людям так кажется. Да и система - не механическая, в ней люди работают. Со своими интересами, идеями и тараканами. Которые иногда мешают. И только "тоталитарный режим" может в максимальной степени сконцентрировать ресурсов для достижения некоторой цели, при этом нещадно устраняя всяких мешающих групп несознательных граждан. И даже заставляя их работать для, а не против.

Я извиняюсь что всегда поздно вечером натыкаюсь на статей про МОБ (у нас сокращаем БМС - баланс межотраслевых связей), но видимо сказывается разное время.

По поводу фондов - возможно даже не стоит углубляться потому что, сам также считаю несколько натянутой эту часть (т.е. для своего времени она была ок, но сейчас просто устарела - само понятие "фонда" оно очень скользкое ).

Особенно в современном мире, где за счет новой интеллектуальной скоростной логистики (или распределенной структуры финансов т.е. внутри легко перекладывают ОС между дочками даже из разных отраслей, но с одним "хозяином") "фонд" может быть один на всех.

По поводу пересчета матрица из-за новых "связей" как мне кажется не так сложно, если есть методика формализации этих самых связей, т.е. с автоматическим выявлением новых

Как идея - так как сейчас активно внедряется так называемый открытый банкинг https://openbankingrussia.ru/documentation/ - а нельзя ли строить версии матрицы связей просто на базе фактической информации о расчетах между предприятиями, а не статистических форм от них же.

Соответствующим образом доработав стандарт этого самого банкинга...