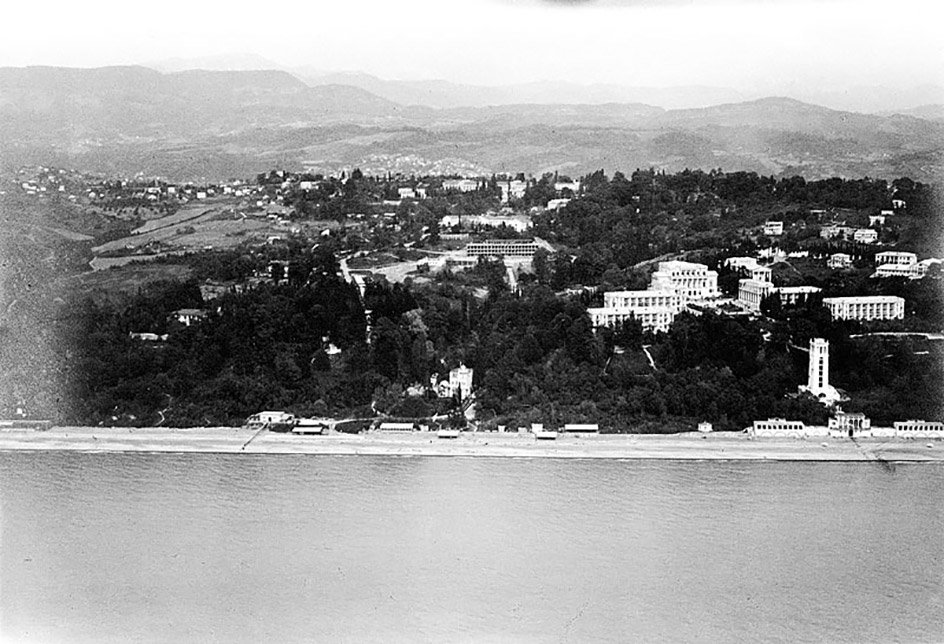

Нет, наверное ни одного города нашей страны, который бы не задела Великая Отечественная война. Одни города напрямую участвовали в войне, другие помогали производя все необходимое для фронта. Сочи не только не остался в стороне, но и вписал свое имя в историю ВОВ в качестве города-госпиталя, где приближали победу возвращая раненых бойцов на фронт.

К 1940 году в городе не было ни военных предприятий ни важных промышленных заводов и фабрик, если не считать мастерские морского порта, мясокомбинат и железнодорожное депо. Основными городскими учреждениями были санатории.

Незадолго до войны в Сочи насчитывалось 61 здравниц, которые сыграли ключевую роль в жизни города во время войны.

1941

В первых числах июля в Сочи поступило телеграфное распоряжение Совнаркома СССР о необходимости в кратчайшие сроки создать госпитальную базу на 20 360 коек на основе санаторно-курортных учреждений. Город-курорт планировали сделать базой для тыловых эвакуационных госпиталей. Местные жители полностью сконцентрировались на организации госпиталей: мужчины переносили кровати и мебель, закройщики раскраивали ткани, женщины шили белье, школьники собирали в тисо-самшитовой роще мох, который служил для набивки матрасов.

Одним из первых рапорт о готовности к приему раненых подал госпиталь № 2135 (санаторий им. М. Тореза), который в ходе войны стал единым сортировочным для всей госпитальной базы. Хирургическую службу в госпитале возглавляли доктора медицинских наук И.А. Агеенко и В.К. Красовитов. Вместе с ними несли службу 16 врачей и 70 медсестер.

1 августа заработало 24 госпиталя с 11 980 койко-мест.

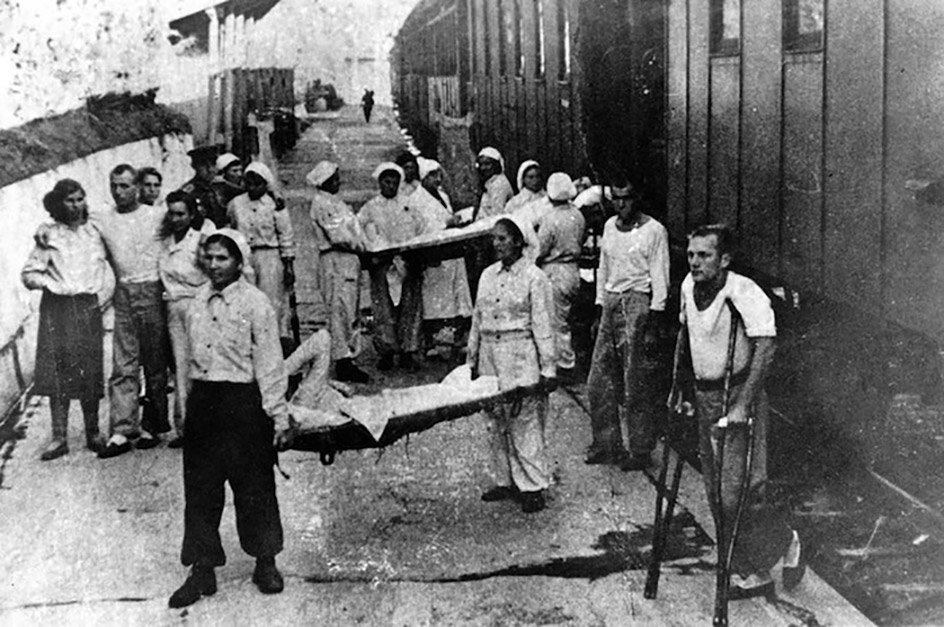

5 августа 1941 г. в город поступили первые раненые. В этот день все население вышло на привокзальную площадь и улицу Горького встречать военно-санитарный поезд.

В ноябре 1941 года в строю уже был 51 госпиталь и 19 620 коек.

В город в основном поступали тяжелораненые, за которыми был необходим высококвалифицированный уход. Но так как осенью 1941 года все госпитали уже были заполнены, раненых, которым становилось лучше, стали отправлять в другие города.

В городе введена карточная система питания. В день на одного сочинца предоставлялось 200 грамм хлеба, 200 грамм крупы или жмыха, 50 грамм колотого сахара. Раз в неделю — пачка чая из высушенных чайных веток.

Всего за первый год войны в Сочи поступило около 50 000 раненых.

В Сочи сформировано первое подразделение народного ополчения.

В Красной Поляне узнали о начале войны по телефону. Остальные приказы и сводки принимались таким же образом. Их переписывали на бумагу и вывешивали на балконе сельсовета, который служил информационной доской. С началом боевых действий в поселок, который подвергался бомбардировкам, стали поступать первые раненые. Из-за нецелесообразности отправки тяжелобольных в Сочи, на склоне хребта Ачишхо в бывшем царском охотничьем доме, оборудовали госпиталь. Когда мест стало не хватать, раненых начали размещать в жилых домах.

800 жителей Красной Поляны ушли на фронт.

1942

Раненых в город доставляли через все каналы сообщений: железная дорога, авиация, море, автосообщение, лошади, ослы. В Сочи прибывали раненные из самых разных городов: Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар, Севастополь, Новороссийск, Туапсе, Сталинград.

В середине мая, из-за угрозы захвата города немцами, началась эвакуация всех раненых в Закавказье и Среднюю Азию.

Этот период – самый сложный период существования сочинской госпитальной базы в условиях прифронтового тыла. 25 июля 1942 г. началось наступление фашистов, ориентированное на захват Северного Кавказа. Немецкие войска сумели захватить практически все территории Кубани и Ставрополья.

Фронт подошел к курорту. В Краснодарском крае свободными от немецких захватчиков оставались лишь Сочи и Туапсе. Перевалы Главного Кавказского хребта в районе Сочи-Псеашха, Аишхо защищали воины 20-й горнострелковой дивизии, штаб которой находился в средней школе №9.

Ввиду угрозы захвата Сочи, большая часть сочинских госпиталей в короткие сроки была эвакуирована в Закавказье и Среднюю Азию. Оставшиеся госпитали (в августе 1942 г. – 8 из 42) были перегружены, работа по погрузке и разгрузке раненых велась круглосуточно, в основном, руками женщин.

К 1 января 1942 года в Сочи действовало 50 госпиталей, рассчитанных на 20 500 коек.

С июля 1942 по октябрь 1943 года в Большом Сочи располагались многие воинские части: штаб 20-й горнострелковой дивизии (район реки Бзугу), штаб Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта (село Вишневка), штаб 5-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта (поселок Чемитоквадже), авиаполк 5-й воздушной армии и 5-й авиаэскадрильи (аэродромы Адлера и поселка Лазаревское), 9-я отдельная гвардейская авиационная эскадрилья (Цветной бульвар, Сочи)

В августе Сочи стал прифронтовым городом, так как немцы прорвались на Кубань. Началась бомбардировка города и обстрел с подводных лодок. Противник занял гору Фишт и вплотную подобрался к южным склонам Главного Кавказского хребта, планируя захватить Красную Поляну, Адлер и тем самым попасть в тыл к советским войскам, находящимся в Новороссийске и Туапсе.

1943

Начиная с февраля началось возвращение эвакуированных госпиталей и раненых, так как противник оставил планы захватить город. Начинается этап специализации госпиталей, теперь каждый объект профилировался на определенных типах ранений и болезней. В этот период в Сочи начали направлять только тяжелораненых бойцов.

В январе поступило раненых — 22 171 человек, уже состояло на лечении — 29 298.

В феврале соответственно — 29 914 и 41 781 человек.

В марте — 16 192 и 29 112 человек.

1944

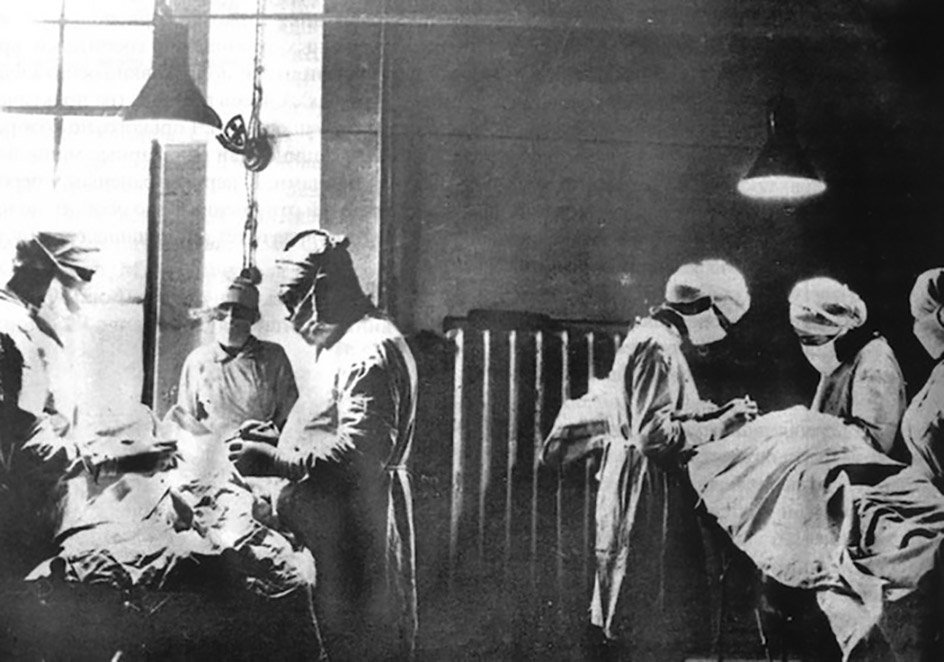

Продолжается активная работа госпиталей. Количество специалистов по военно-полевой хирургии возросло в 6 раз. Операционный блок базового госпиталя не закрывался круглые сутки. Операции проводились одновременно на восьми столах.

1945

С 1 апреля 1943 года по 1 июля 1945 года в госпиталь поступило 114 901 человек, из них 65 072 возвращено в части, 8 761 эвакуировано, 2 592 умерло.

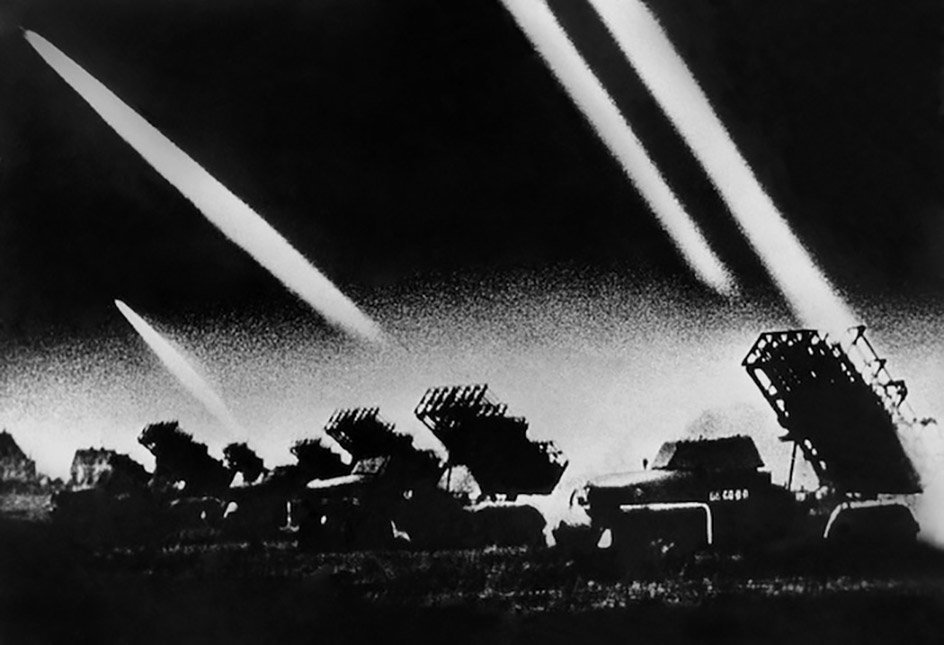

Во время войны Сочи из небольшого курортного города превратился в огромный военный госпиталь. Кроме того, в Сочи производили бутылки с зажигательной смесью, ручные гранаты и «Горные Катюши», работники Сочинского мясокомбината занялись пошивом шапок-ушанок, полушубков и теплых носков, работницы горпродкомбината вязали перчатки, носки и шарфы для армии.

Факты о Сочи во время ВОВ

√ За годы войны из Сочи на фронт ушло 18 707 человек, из них 4 566 человек погибло.

√ 17 сочинцев стали Героями Советского Союза, 7 из них посмертно.

√ Госпитали начали закрываться в 1946 году, а последний раненый был выписан в 1947 году.

√ С 5 августа 1941 года по 1 июля 1945 года в Сочи поступило 335 955 раненых и больных, большинство из которых были возвращены в армию.

√ В 1980 году город Сочи награжден орденом Отечественной войны I степени за вклад в Победу, который внесли медицинские работники и все жители города.

√ В госпиталях города беспрерывно проводили операции. Хирурги спали сидя в перерывах между операциями. Когда не хватало мест для раненых, их клали по двое на койку, в коридоры, вестибюли или прямо на пол. При отсутствии лекарств и стерильных средств, использовали народные средства: из полевого хвоща, пихтовой хвои, шиповника и мандариновых листьев варили отвар. Раны промывали отваром листьев эвкалипта и окуривали дымом, который получали сжигая хвою. Клей для повязок заменили клеем с плодовых деревьев, медицинский спирт — чачей, а вату — высушенным самшитовом мхом.

√ Процент выживших в госпиталях Сочи был самым высоким в Советском Союзе.Труд медицинских работников Сочи был высоко оценен. Сотни врачей и медсестер были отмечены орденами и медалями. Город был награжден орденом Отечественной войны I степени. О трудных и суровых днях госпитального Сочи напоминают монументы и памятники.

В честь героического труда госпитальных медиков в самом центре Сочи, у Южного входа в парк "Ривьера" воздвигнут памятный монумент "Подвиг во имя жизни». Строительство мемориала началось еще в 1974 году. Но открыли памятник только через двадцать лет 8 мая 1995 г. Автор монумента – скульптор Д. Рябичев. Архитектурную часть проекта выполнили Ю. Львов и В. Нестеров.

Мемориальные братские захоронения в Сочи умерших от ран воинов напоминают потомкам о кровавых потерях Великой Отечественной войны.

Комментарии

А что же сейчас, хоть какой нибудь санаторий перепрофилируют под наших раненых.? Или губернатор Краснодарского края, скажет не пускать в край беженцев и раненых, что бы не расстраивать уважаемую публику? Пока вижу только пробки на дорогах из бентли и роллс-ройсов

Простите, а что-с излечением раненых бойцов возникают какие-то сложности, чтобы непременно перепрофилировать какой-нибудь санаторий?

Или просто-"шоб було как тогда"?

Так сейчас-не как тогда, слава Богу.

Смотря с кем и как собираемся воевать. Возможно сейчас нужды и нет, но востанавливать здоровье лучше на курорте, или я ошибаюсь? Я просто смотрю на всё это со стороны, наше общество не перестроилось. У нас есть раненые и погибшие, у них есть семь, дети. Возможно наши толстосумы и обратят когда нибудь на это внимание. Детей бы на море , раненых в санатории на восстановление.

Историческая параллель.

Петроград. Госпиталь в Зимнем дворце. 1915-1917

Летом 1915-го года у русской армии возникла настоятельная потребность в расширении сети госпиталей. Однако, при наличии медперсонала и оборудования не хватало помещений. В связи с этим под размещение госпиталей были отданы помещения в многочисленных царских резиденциях. В числе этих резиденций была и главная - Зимний дворец. Госпиталь начали оборудовать в нем 13 августа 1915 года, и 10 октября того же года он открылся.

Под госпитальные палаты отводились Аванзал, Восточная галерея, Фельдмаршальский, Гербовый, Пикетный, Александровский и Николаевский залы. Петровский зал стал послеоперационной палатой. Перевязочные располашались в Фельдмаршальском и Колонном залах. В Зимнем саду и Иорданском подъезде находились ванные и душевые. Галерея 1812-го года служила для хранения белья. В ней также разместили рентгеновский кабинет.

Персонал госпиталя составляли главный врач, 34 врача, 50 сестер милосердия, 120 санитаров, 26 человек хозяйственного персонала и 10 человек канцелярии.

Госпиталь проработал вплоть до Октябрьской революции. 27 октября 1917 года раненых начали отправлять в другие лазареты, и 28 октября госпиталь был расформирован.

Персонал госпиталя в Николаевском зале. Август 1915 г. Фотограф Р. Шарль:

Гербовый зал. Сестры за приготовлением чехлов и наволочек. Октябрь 1915 г. Фотограф Я. В. Штейнберг:

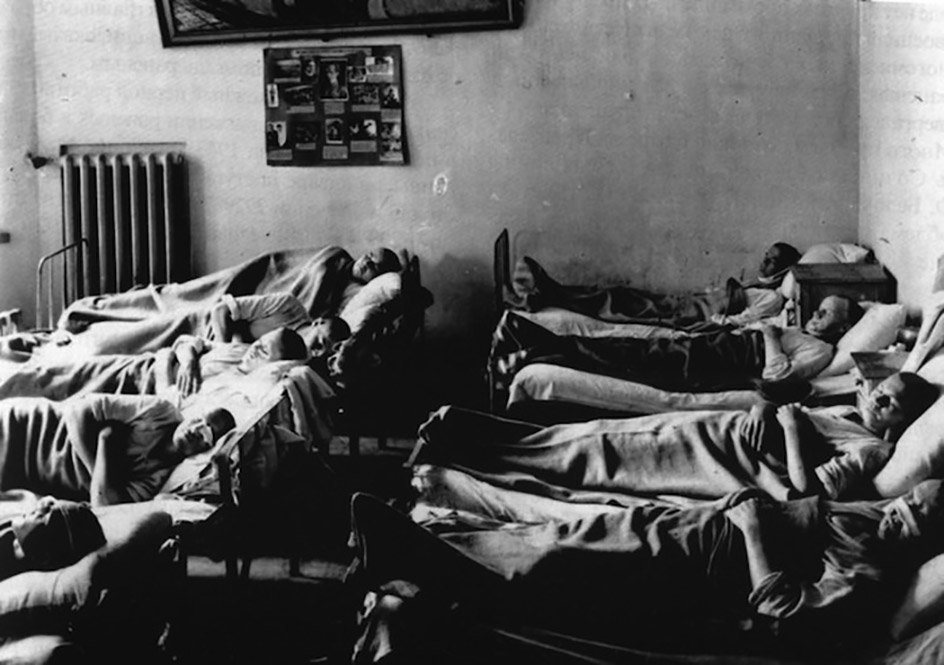

Госпитальная палата в Николаевском зале. Октябрь 1915 г. Фотограф И. Оцуп:

Медперсонал на Иорданской лестнице Зимнего дворца. Декабрь 1915 г. Фотограф И. Оцуп:

Восточная галерея Зимнего дворца. 1915 г. Фотограф Е. К. Сапарова:

Сестры милосердия Кауфманской общины на Иорданской лестнице Зимнего дворца.

Раненые в Фельдмаршальском зале Зимнего дворца:

Перевязочная в Фельдмаршальском зале.

Перевязочная. Гипс накладывает доктор И. А. Тихомиров:

Сестры готовят перевязочный материал (бигсы):

Мастерская по изготовлению корзин ("Озабочиваясь наиболее целесообразным использованием досугов раненых нижних чинов... медицинский персонал госпиталя пришел к мысли организовать для них, соответственно их подготовке и знанию, различные работы, которые, помимо заполнения досугов раненых, давали бы возможность изучить некоторые ремесла, могущие быть полезными в домашнем их быту..."):

Раненые, санитар и две сестры:

Доктор И. А. Тихомиров:

Доктор И. А. Тихомиров играет в шахматы с раненым:

Главный нейрохирург госпиталя А. Г. Молотков (фото 1946-47 годов):

Младший ординатор госпиталя Сиамский принц Вальпакорн. 1917 год:

Сестра милосердия графиня О. Н. Бобринская:

Сестра милосердия Е. А. Немирович-Данченко.

Сестра милосердия баронесса А. И. Фитингоф:

Сестра милосердия М. В. фон Кауфман-Туркестанская:

Сестра милосердия В. И. Яцына:

Сестра милосердия Л. В. Сомова:

Сестра милосердия Е. В. Липина:

Сестры милосердия

Санитарки и раненые:

Раненые и сестры милосердия:

А что нам говорила официальная советская историография?

"Восставший народ взял штурмом Зимний дворец". И кино про это сняли: "Ленин в октябре".

А по сути что получается? Штурмовали госпиталь, в котором находились на излечении наши, русские солдаты. Покой которых охраняли мальчишки-юнкера - недоучившиеся гимназисты, и часть женского батальона...

тогда даже женская высшая аристократия работала в госпиталях.

В противовес женская высшая советская аристократия в 1941 этим не отметилась, кто на руководящих постах, кто сидел дома или в тюряге

Это японский палубный торпедоносец B5N2 "Кейт".

http://www.airwar.ru/enc/bww2/b6n.html

Это просто фотка, для зарисовки. А так то Сочи почти не бомбили. Но суда топить пытались.

Ну, неакуратненько так получилось ;-)

Занудства ради, конечно.

Думаю вы правы, поменял фотку на ИЛ 4

Спасибо!